第1案 摄影师痛失爱童 白塔寺怪猴人语

前几年在各地跑的时候,经常见到残疾的乞丐,有大人,有小孩。最近好像少了些,但也会在北京的天桥、地下通道见到。每次,我都会想起小时候去大兴县看的“奇观表演”:一个帐篷里,有各种走穴演出的团体,其中一种是畸形人体秀。

这种东西,看一次就再也难忘,尤其是当你了解到,这背后是一个秘密犯罪团伙在操控,表演奇观的孩子,是人工改造而成。

下面要讲的故事,是我太爷爷金木在1916年调查的一个案子。看完有种陌生又熟悉的感觉。

事件名称:奇闻马戏 事发地点:阜成门外 记录时间:1917年1月

上个月的一天早上,车夫十三来接我出门,说车行里一个姓穆的兄弟丢了女儿,能不能帮着找找。

小姑娘4岁,住在朝阳门神路街,吃过晚饭和邻居小孩在街上玩,到夜里也没回家。母亲上街打听,一个孩子说,有个大爷拿着好看的画片儿,小姑娘就跟着去了。之后三四天都没音讯,家人报了内一区(今朝阳门内地区)警署,却说城外的事情管不了。

拐孩子的事情,确实难查,尤其是城外的拐子,十分猖獗。永定门外,阜成门外,经常有“武拐子”在街上游荡,乘人不备抱起小孩就跑。丢掉的小孩很快会被卖到外地,大点的孩子甚至会被当作“猪仔”卖到南洋。

我带十三去了《白日新闻》编辑部,刊了寻人广告,托几位记者帮忙打听朝阳门外的动静。下午,又找到老朋友韩斌,让他到东郊警署找人查查。我很清楚,这些没多大用,已经这么多天,拐子很可能已经把小姑娘卖出了北京。

袁克文(1889-1931),字豹岑,号寒云,河南项城人,袁世凯次子,民国四公子之一

事情过了半个月,没一点下落。几天后,却又有一件怪事找上我,因为这件事,穆家的小姑娘被找了回来。然而,我却宁愿自己从没帮上这个忙。

冬至那天,天气干冷,我本想和十三在家吃顿饺子,但有人送来名帖,说一位姓袁的朋友请我喝茶。

中午,十三拉我到鼓楼东大街的天汇茶园,那朋友已经在包间里等着了,竟然是袁寒云。他梳着油光的分头,穿着丝绸棉马褂,一边跟着台上咿咿呀呀,一边喝茶。他身后站着两个跟班,都穿着西装,梳着背头。

我四下看了看,整个包间只请了我一个。这个少年时结识的朋友,从小就是个人物,出手阔绰。三月份,他父亲搞了场做皇帝的闹剧,这事儿我觉得很可笑。但父亲归父亲,儿子是儿子。况且,他父亲已经死了。

我寒暄几句,跟他聊最近北京的状况。寒云却不提正事,跟我讲最近新淘来的古钱币。聊一半,他忽然停下,说有正事,招呼旁边的一个跟班,递上个空白信封。

他前天逛鬼市,发现了一些奇形怪状的照片,就买下来,想送我做素材。我一边接过信封,一边笑说:“鬼市卖的照片不就是西洋春宫照吗?你又不缺女人,还喜欢这个?”

寒云没笑,说照片不是我想的那种。

民国时期,北京街头的残疾乞丐

打开信封,我不笑了。这确实是“奇形怪状”的照片。最上面一张,是个黝黑的男孩,十几岁的样子,两腿萎缩并以古怪的角度折在身下,站在街边。

再翻一张,是个十几岁女孩的侧面照。女孩衣衫褴褛,抱着一个旧竹筐,坐在街边乞讨。她梳着松散的辫子,头发耷拉在额头,仔细看,却发现眼睛是瞎的,两块肉瘤糊在眉毛下面。

我往下翻,都是身体扭曲的残废乞儿,每张照片后面都记着日期。时间不远,就在上个星期。

我问:“是丐帮吗?”

寒云没回答,让我先看完。

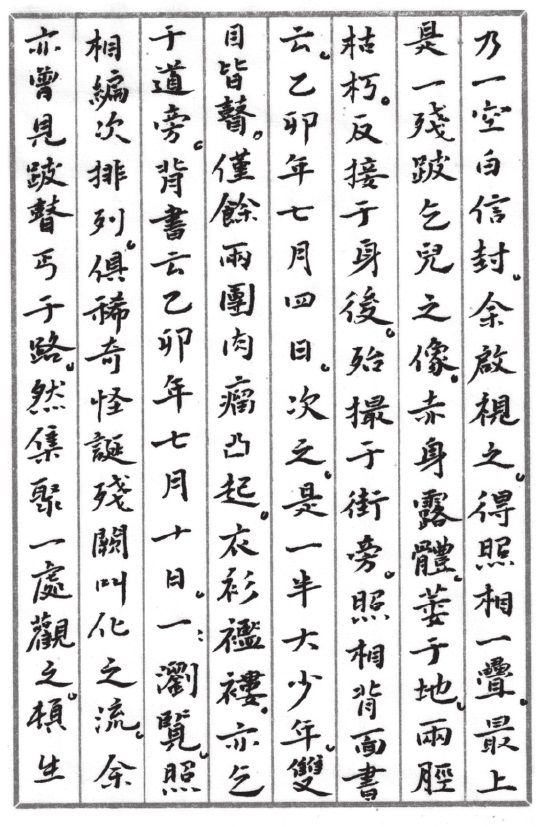

我接着翻,后面的照片不再是乞儿,却更畸形。有个人头大如瓮,看起来十多岁,却长了个婴儿的身子。一个女孩身着戏装,甩着水袖表演,伸出的手臂却只有骨架,光秃秃、白生生的。最后一张照片很模糊,像是抓拍时摇晃了。照片里没有人,中间是个阴森的祭坛,旁边摆着瓶瓶罐罐,供奉着一个黑木牌位。我掏出放大镜,看牌位上写的字:云霄□□门。中间两个字看不清。

我合上照片,点了一根烟,问寒云照片中是什么地方。寒云说,这是南城的马戏表演,照片是摆摊的捡来的。我弯腰用手指在地上擦了擦,拿出一张照片,在角落上用沾满灰的手抹了抹,相纸上隐约显出一行凹陷的小字:修德照相号。

寒云放下茶杯,拿起照片看。我告诉他,这是修德照相号的专用相纸。拍照的人,应该是连修德。

连修德是修德照相号(清末民初,北京照相馆很少,一般称作“照相号”或“照相楼”)的老板,算是我的朋友。我的怀表相机用的微缩胶卷,经常借用他的暗房洗照片,平时我们也有些来往。

修德照相号只有一位摄影师,就是老连。半年前,他去天津租界跟法国人买了一台二手便携照相机,经常四处拍照片,调查些古怪的事,但他从不卖这些照片。这么多张照片流到了鬼市,有点奇怪。我向寒云告辞,打算去老连那儿问问。

寒云叫我别急着走。他招手叫来跟班,说:“把老钟叫来。”

跟班的出了包间,很快又回来,后面跟着个中年男人,四十来岁,也梳着背头,穿着干练,右手食指戴着个宽边金戒指。

我看了他一眼,他朝我点头,眼神锐利。

寒云介绍,这人叫钟树海,是他手下得力的人,在黑白两道都有些门路。

我有点不解,为什么介绍这个人?

寒云认为,照片里的事看起来不简单,老连可能遇到了麻烦,有个人帮着,放心。

我谢了他,让十三先回,和钟树海离开了茶园。

到了东四,连修德照相号关着门。我问一旁的绸布店老板,说已经关了好些天了。我们绕到后门,敲了很久,没人应,正要离开,门里有人问找谁。

我说,是金木。

连大嫂开了门,她披着件旧棉袄,好像刚起床,显得很憔悴。我问他老连在哪儿,她没说话,看了看钟树海。

我说:“一起的,这是钟先生。”

她这才把我们让进院,关了院门,插上门栓。

原来,老连4岁的独子上个月在东四牌楼走丢了。当天,老连就报了警,却半个月没音信,去警署打听,才知道根本没立案。老连怀疑是给拐子拐走了,就自己出门找,来来回回一个多月,老连也失踪了,一直没回家。