第七章 应许之地通往美国世纪的大门

让我们用眼泪送走黑暗的过去,转身面向灿烂的未来,低垂眼帘,奋力向前吧。人类漫长的、令人厌倦的冬天已经结束,夏天已经到来。人类已经破茧而出,天堂就在面前了。

爱德华·贝拉米《回顾》,1888年

1862年12月,艾达·韦尔斯(Ida B. Wells)还只有5个月大的时候,厄尔·范登(Earl Van Dorn)带领南方邦联军队突袭了她的家乡密西西比州的霍利斯普林斯镇,目标锁定北方联邦军将军尤利西斯·格兰特为袭击田纳西州维克斯堡而在此建立的补给站。1878年,艾达15岁的时候,黄热病在镇上肆虐,夺去了她的双亲和一个弟弟的生命。1884年,21岁的艾达乘坐火车时被强行逐出妇女专用车厢,理由是该车厢仅供白人使用。艾达的遭遇在某种程度上也是19世纪晚期许多美国人面临的危险和困境,尤其是南方人,当时“黄杰克”(黄热病的别称)对他们的生命造成了持久的威胁。黄热病是不分种族的,但这一时期的铁路却作出了明确的种族划分。艾达·韦尔斯和其他任何的美国人一样易受病毒性感染的威胁,但她又尤其易受种族仇恨病毒的威胁,只因为她是黑人。

艾达自双亲过世后就肩负起养家糊口的重担,对于列车乘务员的反动言论自然不太可能逆来顺受。她成功地向地方法院起诉了铁路公司,但田纳西最高法院最终否决了地方法院做出的赔偿判决。对于这位年轻姑娘来说,这无异于一记警钟:在此之前,艾达虽然严格说来是奴隶出身,但也和其他许多人一样,坚信“昨日的美国已经永远地成为过去”,而“新的国度”、未来的美国“将会是完全自由的国家,其基石正是法律面前人人自由平等”[1]——这是伊利诺伊州议员艾萨克·阿诺德(Isaac N. Arnold)在1864年说过的一段话。然而,推行这种自由总会遭到暴力反对,尤其是那些曾经的南部邦联州内的极端分子的反对。后来,这种暴力中最具破坏性的一些方面将成为艾达·韦尔斯倾其一生反抗的重心,这也将写就她的传奇人生。

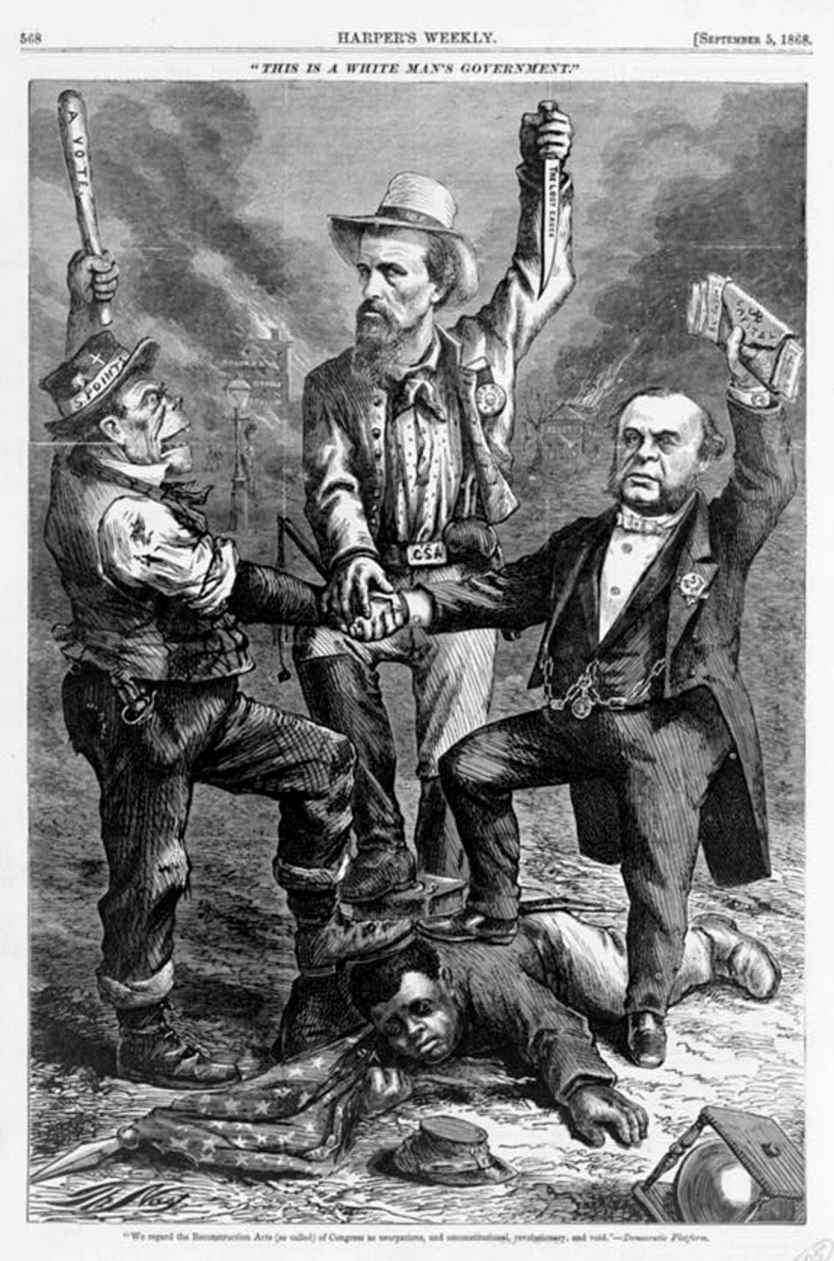

1866年,艾达尚且年幼的时候,臭名昭著的三K党在田纳西州珀拉斯凯成立。当时,阿诺德等人一直在提倡废奴,废奴成功后又进一步呼吁保护所有民众的权利平等,而三K党这个白人至上主义者的治安维持会在此时成立,表明至少有一部分南方白人下定了决心想要破坏阿诺德他们取得的成果。三K党与民主党颇有牵连,主要由南方邦联军的退伍老兵组成,他们致力于恐吓联邦支持者和共和党人,阻止那些非裔美国人获得合法的自由权利和财产权,在极端情况下甚至会夺去他们的性命。19世纪60年代晚期,像商人约翰·默里·福布斯这些到访南方的人能很快从那些南方城市建筑上“饰有”的“骷髅头和两根交叉的骨头”以及“滴血的匕首”象征中察觉到致命的讯息。[2]尽管这种象征可能是南方专有,但这种态度并不只局限于曾经的南部邦联州内,在民主党当时的种族歧视言论中,也具有这种固有元素(见图34)。

1868年时,这个国家既没打算对内战的成果置之不理,也没打算与民主党代表的公然的种族分歧结盟。前邦联军将军尤利西斯·格兰特当选总统,也正说明了这一点。在格兰特的第一届任期内,联邦政府通过了三份执行法案(1870年、1871年)来制止三K党的暴力行为,并且派遣联邦警察进驻南方以保障法案的实施。格兰特还特别授权财政部情报局的海勒姆·惠特利(Hiram C. Whitley)暗中收集不利于三K党成员的证据。惠特利在回忆录中骄傲地回忆说,自己帮助确保对“这个臭名昭著的组织”发起了“两千多次起诉”[3]。但他也深知,那些为起诉三K党作证的证人也付出了高昂的代价。当时,三K党为了让反对者闭嘴,对相关的黑人、白人都实行了恐吓威胁,其中最常见的方式就是无情的殴打,有时候甚至是私刑处死。

图34 《这是一个白人的政府》(托马斯·纳斯特)。这幅讽刺漫画出现在1868年9月5日的《哈泼斯周刊》上,嘲弄的是民主党在1868年的竞选纲领,其竞选口号正是该画标题。画中的三个白人形象从左边开始分别是:一个滑稽的爱尔兰移民,三K党头目内森·贝德福德·福里斯特(其皮带搭扣上的“CSA”字样和刻着“错失伟业”的匕首都表明他代表的是美利坚联盟国),以及反对“重建法案”的民主党总统提名者霍拉蒂奥·西摩。他们踩在一名非裔美国士兵和他举着的国旗上,而那名士兵正在徒劳地伸手去够不远处的一个投票箱(画面右下方)。漫画下方的图例写着:“我们认为国会(所谓的)《重建法案》是一种篡权,是一种革命,它不合宪法,空洞无效。”在1866年的国会选举中,共和党彻底获胜,通过了这些《重建法案》,将南方划分为五个军区,每个前邦联州都被要求普遍实行男公民选举权、起草新的州宪法并且批准通过第十四修正案。这幅图的背景里有一所学校或救济院模样的建筑正被烧毁,并且有一起私刑正在发生(明显是指1863年7月因激烈反对内战而爆发的纽约草案暴动,在这场暴动中,第五大道上的有色人种孤儿院遭到袭击,一些人遭私刑处死)。由美国国会图书馆印刷品与照片部友情提供(LCUSZ62-121735)。

海勒姆·惠特利和艾达·韦尔斯的世界在其他所有方面都全然不同,唯独在这个主题内产生了交集。当然,这也并不仅仅是一个简单的主题,不只是白人的侵犯和黑人的决绝之间的碰撞,也不只是解放黑奴的大形势下白人的故步自封。一切都远远复杂得多。海勒姆·惠特利曾经的工作是抓捕逃走的奴隶,他反对废奴,反对给予非裔美国人公民权,在决定加入联邦军之前还短暂地考虑过是否为邦联军卖命,因此,如果不是因为这个问题太过复杂的话,他根本就不可能这么积极地保护这些和他没有任何共同点、显然也无法激起他怜悯之心的人的公民权利。在惠特利身上,各种实际目的和个人目的在此交汇,而19世纪晚期的美国也正是如此。这是一个充满矛盾的世界,艾达·韦尔斯正是在这样的世界里长大的。

19世纪晚期的美国是一个战后世界。当时的城市迅速崛起,技术和交通快速发展,西部的扩张如火如荼,以至于常常会让人忽略了这个现实。但在这一切的发展背后,不管是在人员上、实际上还是心理上,这个国家都仍然遭受着冲突的余波。1865年结束的内战夺去了60多万人的生命,留下几乎同样数目的伤残人员,国家经济也随之陷入危险的境地。死者只需哀悼,但处境艰难的幸存者则需要供养,这是当时的北方和南方都面临的问题。需要重建的不只是南方,需要稳定的也不只是经济,许多幸存的内战老兵还需要政府的赡养以度过余生,这其中有些人会一直活到20世纪。