想象力就是生产力

冯唐:说到科幻,咱也科幻一下,我觉得应该发明出一种机器,能够读人的心,读人脑子里的思想,而且只要你的嘴跟你的心不一样,就让你的嘴变歪。

窦文涛:我发现你对人性的估计比较黑暗啊。

冯唐:没有,我能看到人类无限的光明和黑暗。

窦文涛:就像《三体》里描述的那种黑暗,我就是打那儿来的啊,哈哈哈。我也是以小人之心度君子之腹看刘慈欣的,以前真没太注意他,他好像是山西娘子关一个发电厂的技术员,我看到他得奖时说的一些话,虽然没跟这个人接触过,但直觉他是那种讷于言而敏于思的类型,表面说话会显得比较木讷,也不流露太多的眉飞色舞,但满脑子的奇思妙想太有趣了。

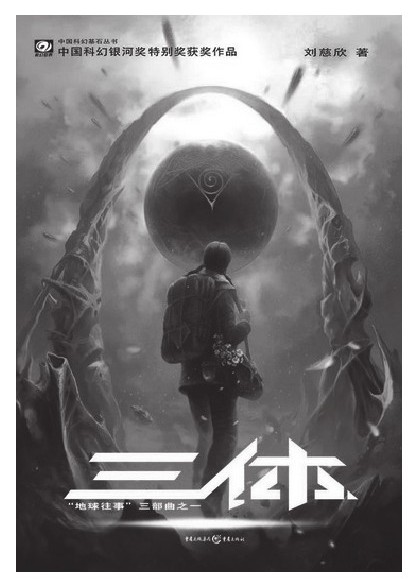

刘慈欣,中国科幻小说代表作家之一。代表作有长篇小说《超新星纪元》《球状闪电》及《三体》三部曲等。《三体》三部曲被普遍认为是中国科幻文学的里程碑之作,将中国科幻推上了世界的高度。

刘慈欣凭借《三体》多次获奖,其中包含第73届雨果奖最佳长篇小说奖——这是亚洲人首次获得雨果奖,第六届全球华语科幻星云奖最高成就奖,并被授予特级华语科幻星云勋章,该等级勋章只有获得国际最高科幻奖项雨果奖和星云奖的作家有资格获取。

“文化大革命”如火如荼进行的同时,军方探寻外星文明的绝密计划“红岸工程”取得了突破性进展。但在按下发射键的那一刻,历经劫难的叶文洁希望让外星人来彻底改变人类。地球文明向宇宙发出的第一声啼鸣,改变了人类的命运。

冯唐:肯定没有你能说,刘慈欣我见过几次,比你文涛的口才可差太远了。

窦文涛:他的文笔让我学会一个概念叫硬科幻28。硬科幻比的不是文笔有多好,或者人物塑造多么立体、多么有文学性,而是头脑里的金点子。这个人表面平平无奇,但脑子里的点子太多了。广美看了十几页有什么感触?

孟广美:我只看到“文革”部分,还没看到科幻部分,就觉得他怎么能把“文革”跟科幻混在一块儿,还拭目以待呢。

窦文涛:有人说这也是他在外国得奖的一个原因。“文革”的时候,一个科学家的子女颠沛流离,进入了我们军方,军方有一个战略基地叫雷达峰,就是用雷达寻找外星文明,因为哪个国家找到了外星文明,哪个国家就在战略上居于领先地位……我觉得这些情节真的很引人入胜。

冯唐:刘慈欣的想象力非常丰富。其实人的想象力就是直接的生产力,想象力本身就会引人入胜。如果激活了读者的想象力、憧憬力,其实是一个很美妙的、心理愉悦的游戏。比如这个世界上没有飞机的时候,有人在200年前就想象出飞行器是什么样子、用什么原理,你读的时候会想到天上如果有像大鸟一样的东西飞来飞去该多有意思啊。这是一种智力上的享受。

今天,汪淼的感觉有些异样。他的摄影以古典风格的沉稳凝重见长,但今天,他很难再找到创造这种构图所需要的稳定感,在他的感觉中,这座正在晨曦中苏醒的城市似乎建立在流沙上,它的稳定是虚幻的。在刚过去的那一夜,那两颗台球一直占据着他长长的梦境,它在黑色的空间中无规则地乱飞,在黑色的背景上黑球看不见,它只有在偶尔遮挡白球时才显示一下自己的存在。

难道物质的本原真的是无规律吗?难道世界的稳定和秩序,只是宇宙某个角落短暂的动态平衡?只是混乱的湍流中一个短命的漩涡?

不知不觉中,他已骑到了新落成的CCTV大厦脚下。他停下车,坐到路边,仰望这A字形的巍峨建筑,试图找回稳定的感觉,顺着大厦在朝阳中闪烁的尖顶的指向,他向深不见底的蓝色苍穹望去,脑海中突然浮现出两个词:射手、农场主。

——刘慈欣《三体》

窦文涛:你说的这个让我想起那天谈中国的大学教育,有个学者叫施一公,是清华大学的教授。我觉着他说话挺靠谱,他说自己跟一个以色列使馆的人谈中国教育,说我们中国人和你们以色列人一样,都特别重视孩子的教育。然后那个以色列人就笑了笑,说恐怕还是不太一样吧。他说一个以色列的父母,孩子每天放学回来,都要问两个问题,一是你今天上课的时候有没有提一个什么问题,把你们老师给问倒了;二是你今天做了什么事情,让你的老师和同学对你刮目相看。施一公说,这么一比,哎哟,那真是不一样,我的孩子每天放学回来,我唯一问他的问题是,今天有没有听老师的话。我觉得这个例子挺有意思。

冯唐:可是国外教育真要那样的话,每天都要被人夸,每天都要挤对老师,小孩压力也挺大的。

创新人才的培养,也跟我们的文化氛围有关。我问大家一句,你们认为我们的文化鼓励创新吗?我觉得不鼓励,我们的文化鼓励枪打出头鸟,当有人在出头的时候,比如像我这样,特别是有人在攻击我的时候,我觉得很多人在看笑话。当一个人想创新的时候,同样有这个问题。什么是创新,创新就是做少数,就是有争议。科学跟民主是两个概念,科学从来不看少数服从多数,在科学上的创新是需要勇气的。

三年前,我获得以色列一个奖后应邀去以色列大使馆参加庆祝酒会,其间大使先生跟我大谈以色列人如何重视教育,我也跟他谈中国人也是如何地重视教育。他笑眯眯地看着我说,你们的教育方式跟我们不一样。他给我举了原以色列总理Shimon Peres的例子,说他小学的时候,每天回家,他的以色列母亲只问两个问题,第一个是“今天你在学校有没有问出一个问题老师回答不上来”,第二个“你今天有没有做一件事情让老师和同学们觉得印象深刻”。我听了以后叹了口气,说我不得不承认,我的两个孩子每天回来,我的第一句话就是问:“今天有没有听老师的话?”

我们有一千四百万中小学教师,我们虽然口口声声希望孩子培养创新、独立思考的思维,但我们的老师真的希望孩子们多提一些比较尖锐的问题吗?这和我们的部分文化、和师道尊严又是矛盾的,所以我们在创新的路上的确还背负了沉重的文化枷锁。

——施一公《中国大学的导向出了大问题》