第七章 落酸(第2/7页)

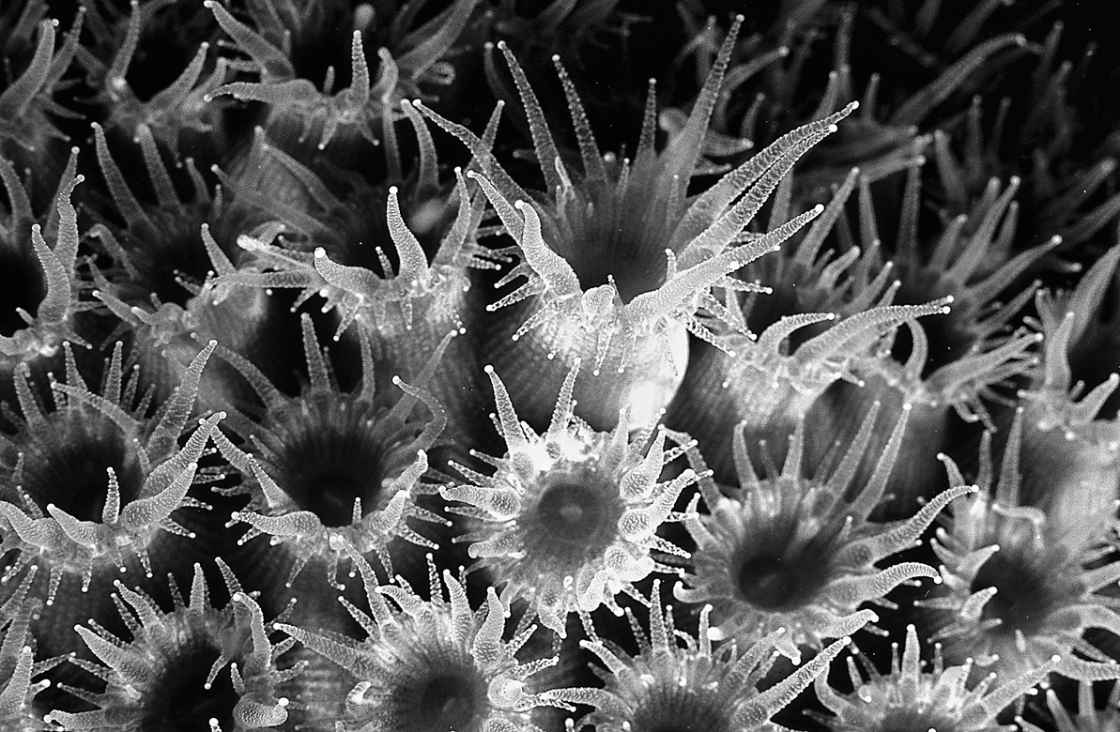

同样依旧成立的是达尔文对于珊瑚礁的描述——“世界上最精彩的事物之一”。事实上,对于珊瑚礁了解得越多,它们就显得越发不可思议。珊瑚礁是有机的矛盾体——这么一座可以撞毁船只的无情堡垒却是由微小的胶状生物构建而成。它们既是动物,又是植物,还是矿物,既充满了丰富多彩的生命形式,同时又主要由死亡的躯体组成。

与海胆、海星、蛤、牡蛎和藤壶一样,造礁珊瑚也掌握了钙化的炼金术。与其他钙化者的不同之处在于,珊瑚虫并非独自工作,生成外壳或是方解石板,而是从事着大型的社会化建筑项目,持续长达多代的时间。每个珊瑚虫的个体都要在其种群的集体外骨骼上添砖加瓦。在一个珊瑚礁上,数以亿计的珊瑚虫从属于多达100个不同的物种,却都献身于同一个基本任务。只要有足够长的时间(以及合适的条件),其成果就是另一个矛盾体:一个活的建筑。大堡礁断断续续地绵延了2600公里,在某些区域厚达150米。在大堡礁面前,吉萨金字塔不过是小孩子的积木而已。

珊瑚以这种历经无数代的巨型建筑工程的方式改变着世界,或许可以与人类所做的事情进行对比。不过两者有个关键的差异:人类替换掉了别的生物,而珊瑚支持着别的生物。数以千计甚至可能是百万计的不同物种演化成为依赖珊瑚礁而生存的生物。它们可能直接在这里获取食物或寻求庇护所,也可能以那些寻求食物和庇护所的生物为食。这种共同演化的冒险旅程已经持续进行了许多个地质时期。不过研究人员现在相信,这种情况不会持续到人类世结束。三位英国科学家近期表示:“珊瑚礁很可能将成为现代第一个在生态学意义上灭绝的主要生态系统。”[5]有些人认为大堡礁可以坚持到这个世纪末,而另一些人则认为甚至坚持不了那么久。独树岛科考站的前任负责人欧夫·霍格-古尔德贝格在《自然》发表的一篇论文中预测:如果当前的形势持续下去的话,那么到了2050年左右,来到大堡礁的游客就只能看到“正在迅速侵蚀掉的珊瑚砾海岸”了。[6]

我的独树岛之行完全是个意外。我原本只是计划待在苍鹭岛上,那里有个大得多的科考站,以及一个相当上档次的度假村。在苍鹭岛上,我本该要去观看一年一度的珊瑚虫排卵,以及一项在海洋酸化方面的开创性实验——我在好几通网络视频通话中都曾听人提起过这个实验。昆士兰大学的研究人员当时正在建造一个复杂的树脂玻璃中型实验生态系统,令他们能够操纵一块珊瑚礁区域中的二氧化碳水平,甚至还能够让生活在珊瑚礁中的各种生物自由进出。通过改变生态系统中的pH值,检测珊瑚所受的影响,他们就能够对于珊瑚礁的整体命运给出科学的预测。我到苍鹭岛的时候赶上了观看珊瑚虫排卵,后来又看了几次。但是那个实验的进度远远落后于计划,实验生态系统还没有搭建完成。那里看不到什么未来的珊瑚礁,能看到的只是一群焦急的研究生,整天在实验室里躬着身子焊接钢铁。

我正琢磨着接下来该干什么的时候,听说了独树岛上开展的另一项关于珊瑚以及海洋酸化的实验。从大堡礁的尺度上来看,独树岛对于苍鹭岛就像是出门拐个弯一样近。由于没有去往独树岛的定期交通工具,我等了三天才设法搭上了一条去那里的船。

独树岛上的团队领导人是一位名叫肯·卡尔代拉(Ken Caldeira)的气象学家。卡尔代拉来自斯坦福大学,因为发明了“海洋酸化”这一说法而享誉学术界。他是在20世纪90年代末期开始对这个领域产生兴趣的,当时他正在美国能源部的雇佣之下开展一个研究项目。能源部希望知道,如果把工业大型烟囱中的二氧化碳分离出来并注入深海会造成什么样的后果。在那个时候,几乎还没有对于向海洋进行碳排放的模型研究。于是,卡尔代拉开始着手计算深海注入将如何改变海洋的pH值,然后将计算结果与当前向大气中排放的二氧化碳被海洋表层吸收之后的情况进行比较。2003年,他将研究结果投稿给《自然》。期刊编辑建议他去掉关于深海注入的讨论,因为关于正常大气排放的计算结论就已经相当惊人了。就这样,卡尔代拉只发表了他原本论文手稿中的第一部分。[7]这个部分本来的小标题是“未来几个世纪的海洋酸化程度可能会超出过去3亿年的程度”。

当我到达独树岛几个小时之后,卡尔代拉告诉我:“如果地球‘照常营业’的话,到这个世纪中叶,情况就会很糟糕了。”谈话时,我们坐在一张破旧的野餐桌旁,眺望着那片蓝到令人心醉的珊瑚海。这座岛上量大而喧闹的燕鸥群一直在我们的耳边鸣叫。卡尔代拉顿了顿,说:“我是说,现在情况已经够糟糕了。”

卡尔代拉正值55岁上下,棕色的头发下面是一张孩子气的笑脸。他每每说到句末,声调都会不自觉地提高上去,所以似乎总是在向你提问题,即便他并没有这个意思。在从事科学研究之前,他是华尔街的一位软件开发人员。他的客户之一就是纽约证券交易所,他为他们开发了一个可以侦测内幕交易的软件。这个程序达到了设计目的,但过了一段时间之后,卡尔代拉开始感觉到纽约证交所对于抓住内幕交易者并无兴趣。于是,他决定换个工作。

大多数气象学家致力于研究大气系统的某个特定方面。卡尔代拉则与他们不同,任何时候手上都有四五个毫不相干的项目。在对于大自然的模拟计算中,他尤其喜欢那种引发争议或出人意料的项目,比如他曾经计算出,如果把全世界的森林都砍掉换成草地的话,能让地球的温度稍稍下降。这是因为草地比森林的颜色稍浅,能少吸收一些阳光。他的另一些计算结果还包括:如果植物和动物要追上目前温度改变的速度,它们就得每天向极地迁移9米;燃烧化石燃料所释放的一个二氧化碳分子,在其处于大气之中的全部时间周期内,所捕获的热量是当初释放它时燃烧所得热量的10万倍。

在独树岛,卡尔代拉和团队成员们的生活安排都要跟着海潮走。在全天第一次低潮来临的一个小时之前以及一个小时之后,必须要有人去DK-13区域采集海水样本。这个海区的名字来源于最初在这里进行研究的澳大利亚科学家唐纳德·金西(Donald Kinsey),他用自己的名字缩写对海区进行了标记。大约过了12个小时之后,这一过程又要重复一遍,然后周而复始,从一次低潮到另一次低潮。实验的技术含量很低,不是什么高科技。实验的目的是要测量海水的各种性质,并与金西在20世纪70年代的测量数据进行比较,试图从中找出珊瑚礁的钙化速率在受到影响的这几十年间是如何变化的。白天,去DK-13只需要一个人就行。天黑以后,考虑到“没人听得见你的呐喊”这个事实,他们规定必须要两个人结伴前往。