第三单元 难得的时光

澎湖望安,1989

无言歌

那时的望安都快成荒岛了,不愿继承捕鱼祖业的年轻人,前仆后继地前往台湾市区发展。社会经济起飞,各行各业人力需求孔急,离乡背井的子弟很快就能在新的土地上立足、扎根,岛上人气因而愈来愈薄,海风四窜,更显孤寂。

为了录制电视节目,我们在澎湖马公租了艘小渔船,风强浪高,一路颠晃,颇能体会出门在外的望安人为何鲜少返乡。来接我们的是望安乡公所的民政课办事员,开着一辆锈渍斑斑、快要报废的老公务车。把沉重的装备与行李往上一摆,底盘就快贴地了。

“我先把行李载去住的地方,回头再来接你们。”那位老实憨厚的公务员皮肤晒得黝黑,脸庞粗粝得像渔民。我们好奇旅馆在哪儿,他的回答是:“望安没旅馆,我们把乡公所办公室的二楼清出来了,你们四人可以挤一挤。”

乡公所的窗户很小,可望出去的景却无边无际,大得令人吃惊。岛上风悍,几乎长不出树,任何稍微高一点的物体,比如一根电线杆、一头牛或是一个人,都能成为视觉焦点。天地间的所有垂直线仿佛都是坚毅、永恒、不可忽视的存在。

刚迷上拍照的工作助理,从码头来此的路上早被烤得全身是汗,打着赤膊,拿起相机就冲出户外,四处找画面。这一景我其实已凝视良久,不知如何框取,他的加入刚好填补了构图所欠缺的元素。从四四方方的观景窗望去,我无言以对,心中的感动已是一首歌了。

士官长和他的狼狗

那年头没任何旅游指南,我在台湾本岛旅行就靠着一本全省客运车路线图,来到离岛马公,就连这个起码的资料也没有。会临时从公交车上跳下来,是因为看到站牌旁有个杂货铺。沿路荒凉,唯一有望解决午餐的就是此处了。

店家好心帮我泡了碗方便面,让我在候车凳上充饥,东张西望,才明白此站叫风柜。名字好特别啊,当下决定在附近消磨,可日正当中,逛不了多久就头昏脑涨。愈走愈近海,找不到任何树荫可躲,只能倚在墙边,靠着那三十厘米不到的阴影回回神。

远远从杂货铺那头走来一位老士官,右手指扣着两瓶米酒,抬头挺胸、轻松自在地迈着军人才有的步伐,丝毫不受炎阳威胁。三只大狼狗亦步亦趋,就像是他的部下。曾在海军服役的我,特别能体会老兵随国民党来台,与大陆亲人永隔的心中苦楚。经常借酒消愁的他们,偶尔会躲在角落里偷偷饮泣,以为无人发现。

台湾戒严时期,所有海岸线每隔不远就会有海防部队设的岗哨,大的点驻军成群,专门缉拿走私,小的点甚至仅有一二人。风柜属于后者,养狼狗既是防卫也能做伴。

以为老兵会质问我为何在警戒区出没,没想到他视若无睹,就连狼狗也一声没叫,岗哨里肯定有锅肉在等着他们。机会难得,我赶紧拿起哈苏相机,管它快门声有多大,先把民家高晒的那串咸鱼一起框进画面再说。

过了六年,侯孝贤拍了部著名的电影《风柜来的人》,可是我没看过。

澎湖风柜,1977

返乡途中

到都市谋生的兰阳子弟,如今即使回老家,也没有返乡的感觉了。雪山隧道开通后,台北到宜兰开车不过四十五分钟,比在城里上下班堵车的时间还短,而搭公交车也每十五分钟就有一班。以前翻山越岭才能抵达的地方,如今仿如城市的后花园,方便是方便,可时间与距离骤然缩减,许多生活情调也没了。

最早返乡是搭火车,学会开车后,绕的是山谷里有九弯十八拐之称的北宜公路。滨海公路开通后,一边是山,一边是海,视野开阔,我就从这儿回家了。鼻头角是滨海公路的中途休息站,旅客路过此地,总会停下来上上洗手间,买罐饮料,或是来份魩仔鱼羹、紫菜汤、四破鱼、炸小虾、石花冻。虽已茹素多年,那些小吃依旧深植脑海,因为那是返乡途中的味道。

吸引我的,还有乡亲们的神色。有的兴奋难耐,有的如释重负,有的若有所思,张张脸孔都像镜子般映出我与家乡的关系:想回去又怕回去,终于回去了又想逃离。高中毕业之后我就很少回家了,过年也是待个两三天就迫不及待地赶回台北工作。父母亲虽然从不说什么,表情却写满了期盼。要是那些年多陪陪他们就好了……

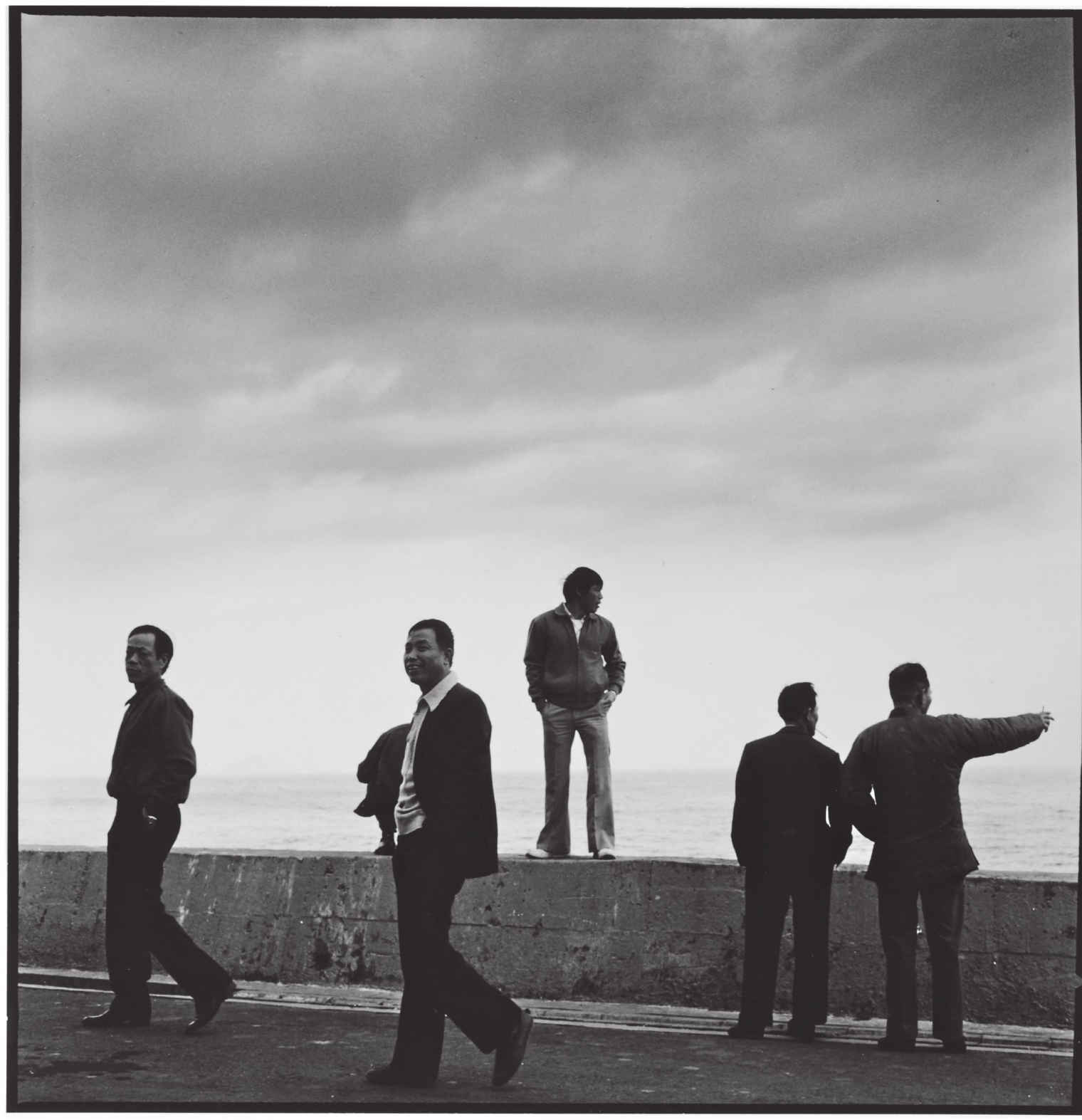

那天风大、浪大,鼻头角的防波堤外浪涛拍岸,阴沉的海平面与堤岸平行,仿佛也是一块伸脚就能走上的土地。几个中年汉子吹着海风,看得出他们世面见过了,沧桑也有了,近乡却依然情怯。

鼻头角,1987

难得的时光

家乡头城的大里是个小渔村,距离龟山岛最近,岛民捕得渔获,通常都会从这儿上岸。临海的天公庙香火鼎盛,几经翻修,如今已是楼阁云起、金碧辉煌的“兰阳第一胜”,很难想象近两百年前,讨海人从福州请来的玉皇大帝,受供奉之处只是一座简陋的小舍。

我很小就陪母亲来过天公庙,当时交通不便,海边道路崎岖难行,一小段路也得搭火车。对童年的我来说,这座庙就像是家乡的边界,多跨一步,就会面临不可预测的危险。最后一次来是服兵役前夕,母亲提着香篮,带我走遍镇上的大小庙宇,最后来到天公庙,见我满脸不耐烦,还特别叮咛:“不要不信,诚心祈求,菩萨就会保佑你平安回家!”

那天返乡,远远看到一位年纪、身材、神态都极像母亲的老妇,脱了鞋在海边撑伞休息,左腿垂在堤防下,右腿伸直舒筋骨,身上洋装是乡下妇女最喜欢的花色。我完全明白:她走了一大段路来天公庙上香,腿酸了,脚痛了。

从小,只要母亲穿起她最好的衣服,套上唯一的皮鞋,我就知道她要去庙里上香了。平时穿惯木屐的她,唯一的那双黑色矮跟包头鞋,由于一年就穿几回,永远像新的一样不合脚,走一走脚指头就疼。终年从早到晚、从里到外绕着家务、农事忙,到庙里烧香是她唯一的休闲。

拍这位老妇人时,我几乎觉得相机对着的就是母亲。正午时分炎阳当头,独坐海边的她却怡然自得,因为这难得的时光完全属于她自己。